【人物小传】赵永军,男,1970年4月生,山西河曲人,中共党员,大学本科学历,副教授,现供职于华夏银行,中国书法家协会会员,中国金融美术家协会会员,著名章草书法大家。厚重、朴拙、苍劲、洒脱、天趣而富有韵味,是赵永军书法鲜明的艺术风格。赵永军先生出生在黄土高原,扎根于黄土高原、绘画作品多表现生他养他的黄土地,艺术风格受石鲁、吴冠中、丹林等先生的影响,形成了阳刚豪放、雄浑大气和勃勃向上的现实主义风格。

其作品先后被纽约联合国大厦、美国女神艺术博物馆、巴黎市政大厅、保加利亚驻华大使馆、国家博物馆、中南海、中国美术馆等多家国内外机构收藏,其个人艺术被《求是》《赤子》《中国证券期货》《走遍中国》《央广网》《山西新闻网》《忻州日报》《世界家苑》《记者观察》等多家媒体报道。

2016年《吉祥和谐图》被南京造币厂发行的《金鸡全家福》纪念币采用;2017年在纪念华夏银行成立25周年“华夏燕赵杯”书法艺术大赛、“华夏金陵杯”美术艺术大赛中均获得金奖,《高原记忆》入展第四届全国金融美展,书法作品被全国各大风景名胜区刻碑或摩崖石刻,第八届巴黎中国电影节最佳视觉效果奖获奖影片《蝶吻》的片名题写者。

赵永军曾经用“追寻现实与艺术的最佳契合”来自述他用书画艺术对接人生的艺术情怀和美学追求,诠释了他“止于至善”的人生追求以及书画艺术对于他的重要意义。作为同龄人,对他的人生阅历感同身受,因为我们同处于一个变革的历史时代,对于他的思想和为人,我非常敬佩,他的故事和精神品格广为流传,他的乡愁和思辩情怀循序渐进、不断融入在他的艺术人生之中。

书画艺术来源于生活

出生于晋西北黄土高原的赵永军先生,为人真诚厚道、低调谦和。自幼跟随民间老艺术家学习“炕围画”,从而汲取了很多民间养分,少年时又陪同吴冠中大师在家乡晋西北黄土高原写生,耳濡目染得到了很好的艺术熏陶。其书画作品逐步形成了具有厚重、朴拙、苍劲、洒脱、天趣而富有韵味。其艺术风格形成了阳刚豪放、雄浑大气和勃勃向上的现实主义。品味他的书画艺术,犹如品味他的人生。

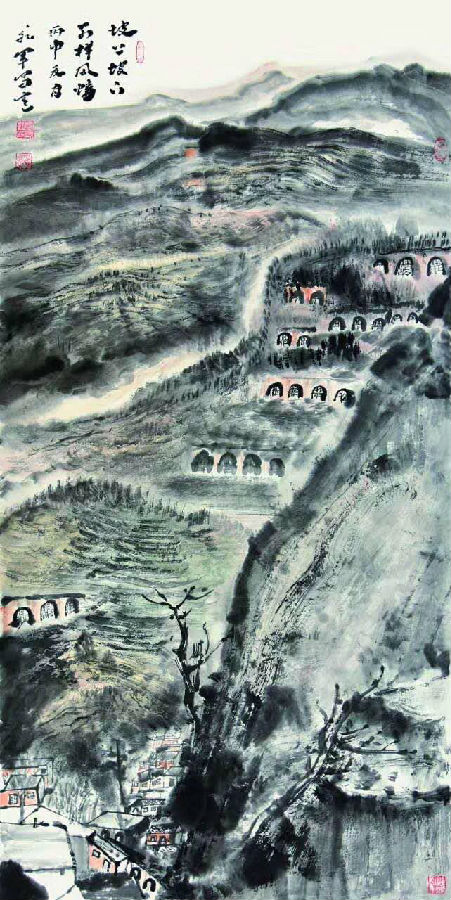

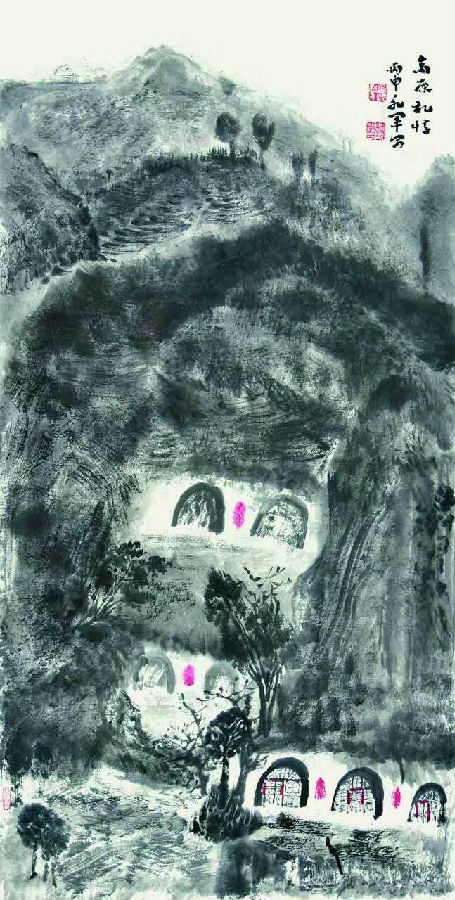

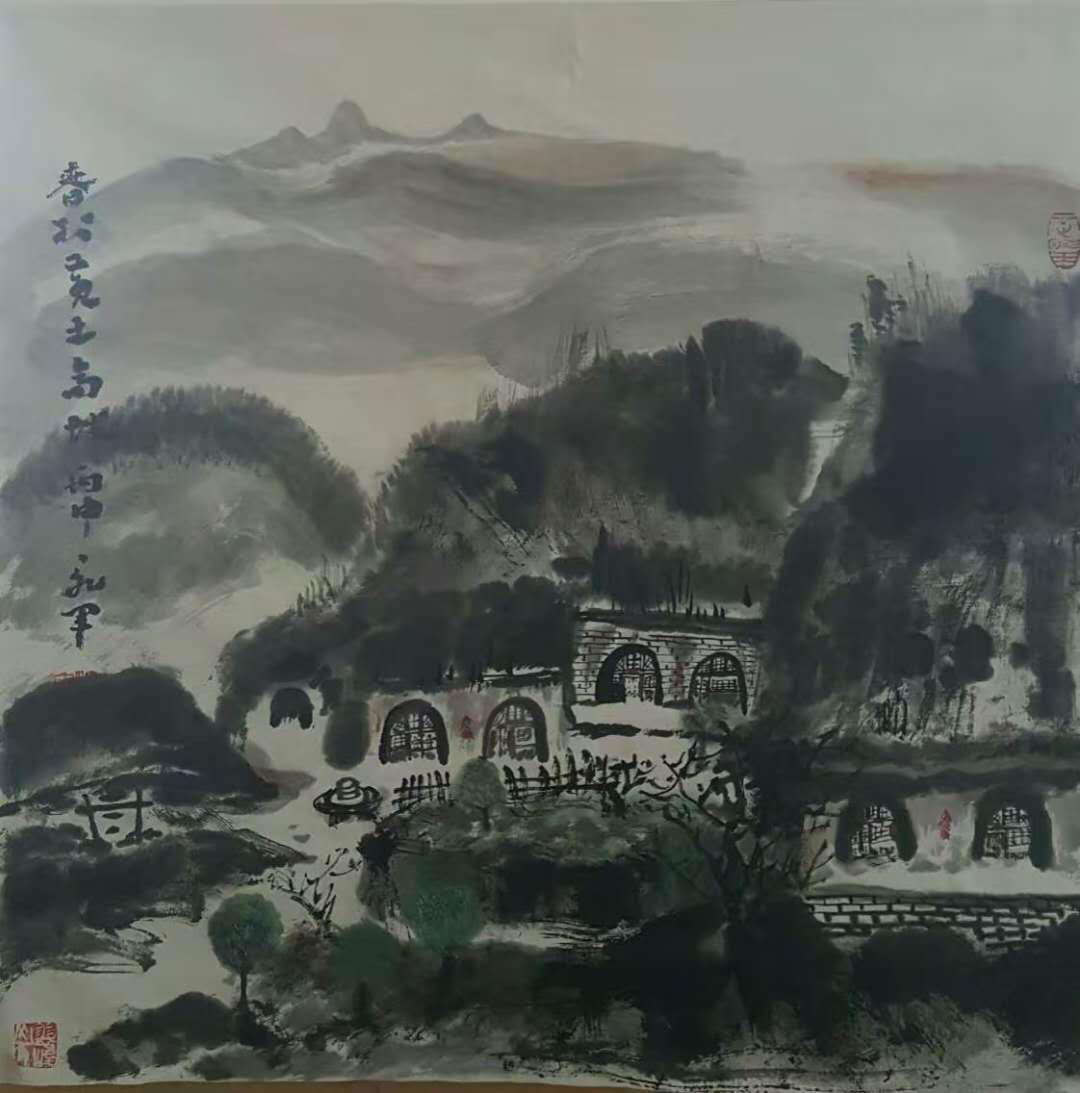

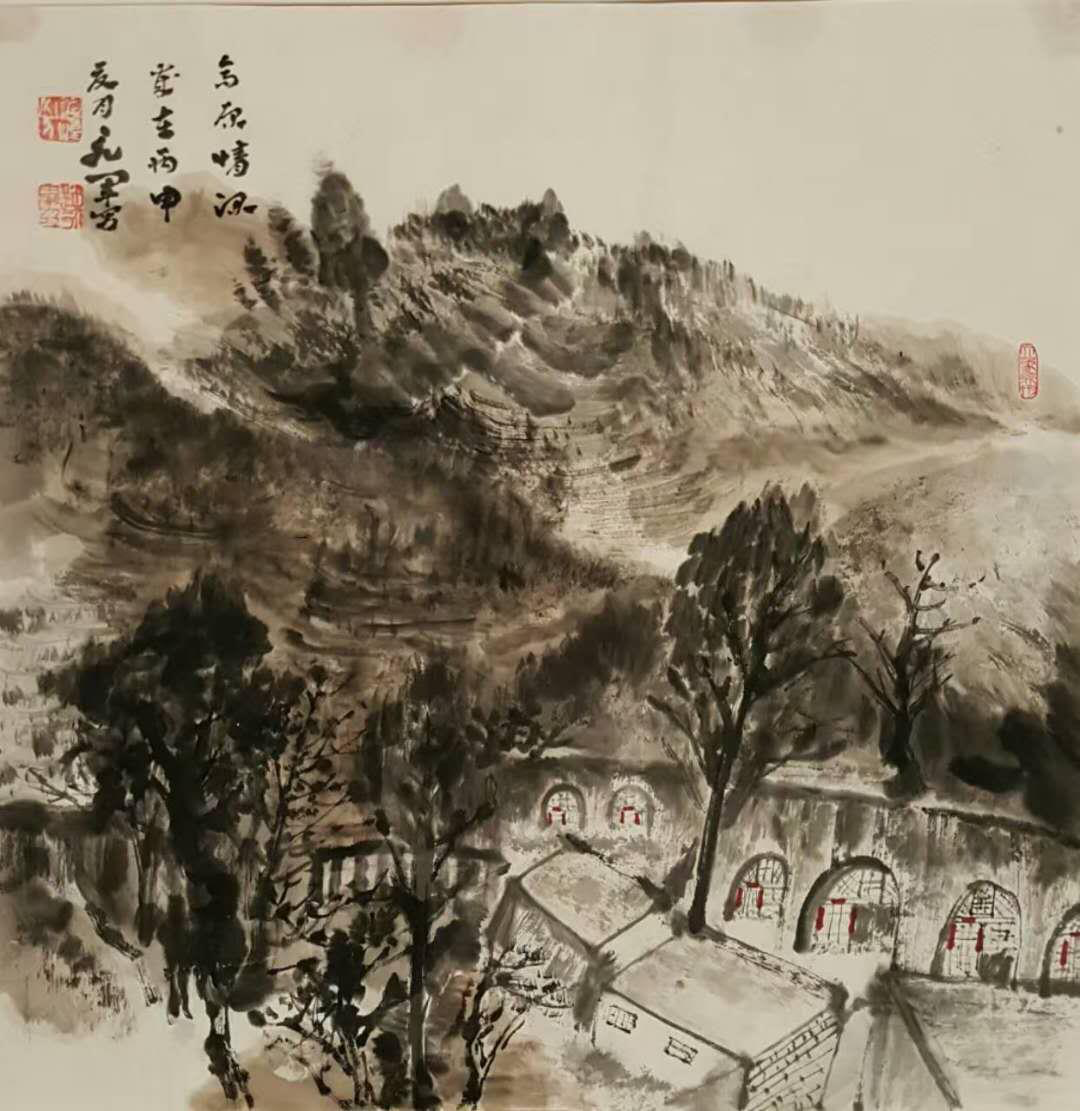

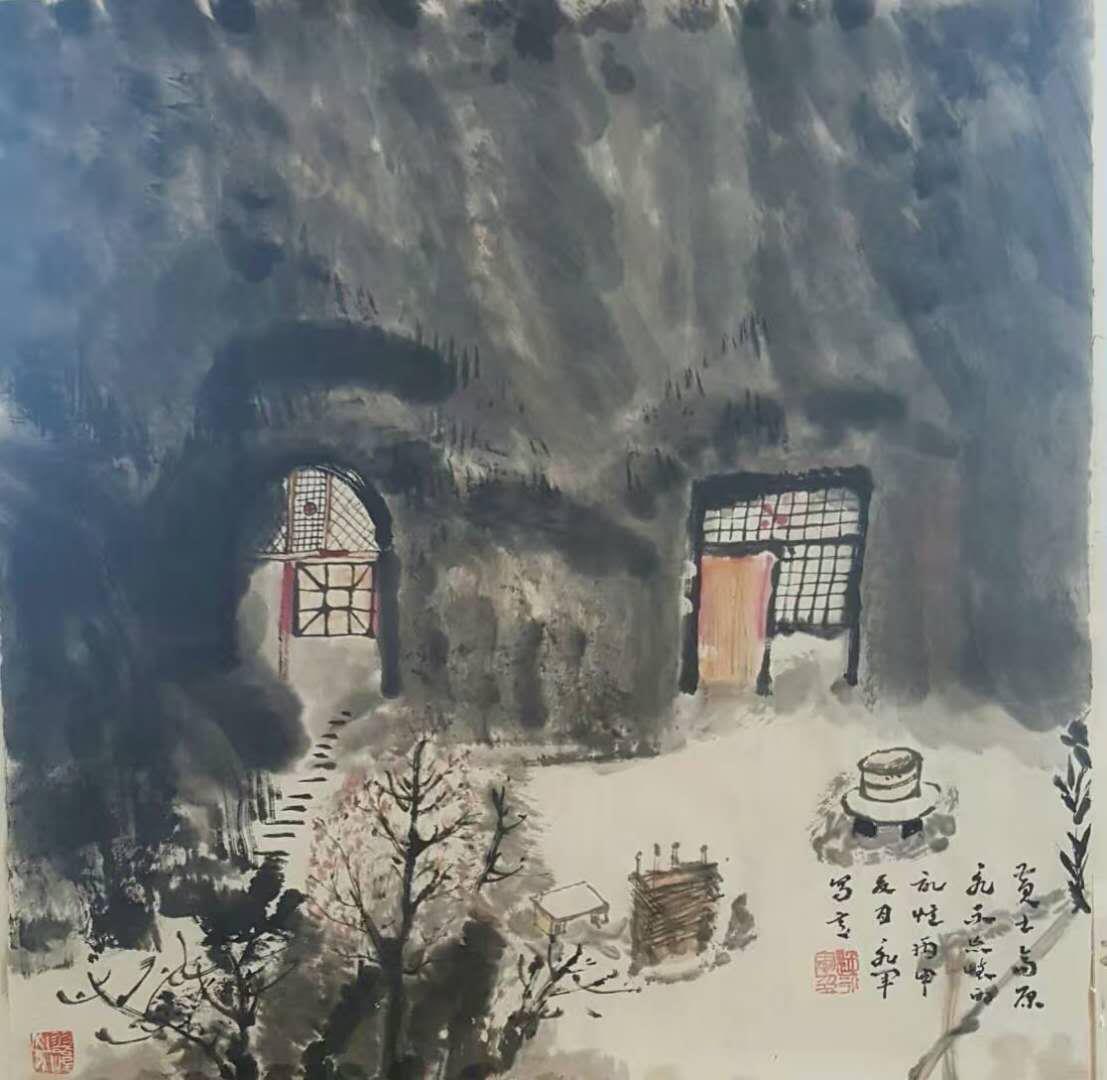

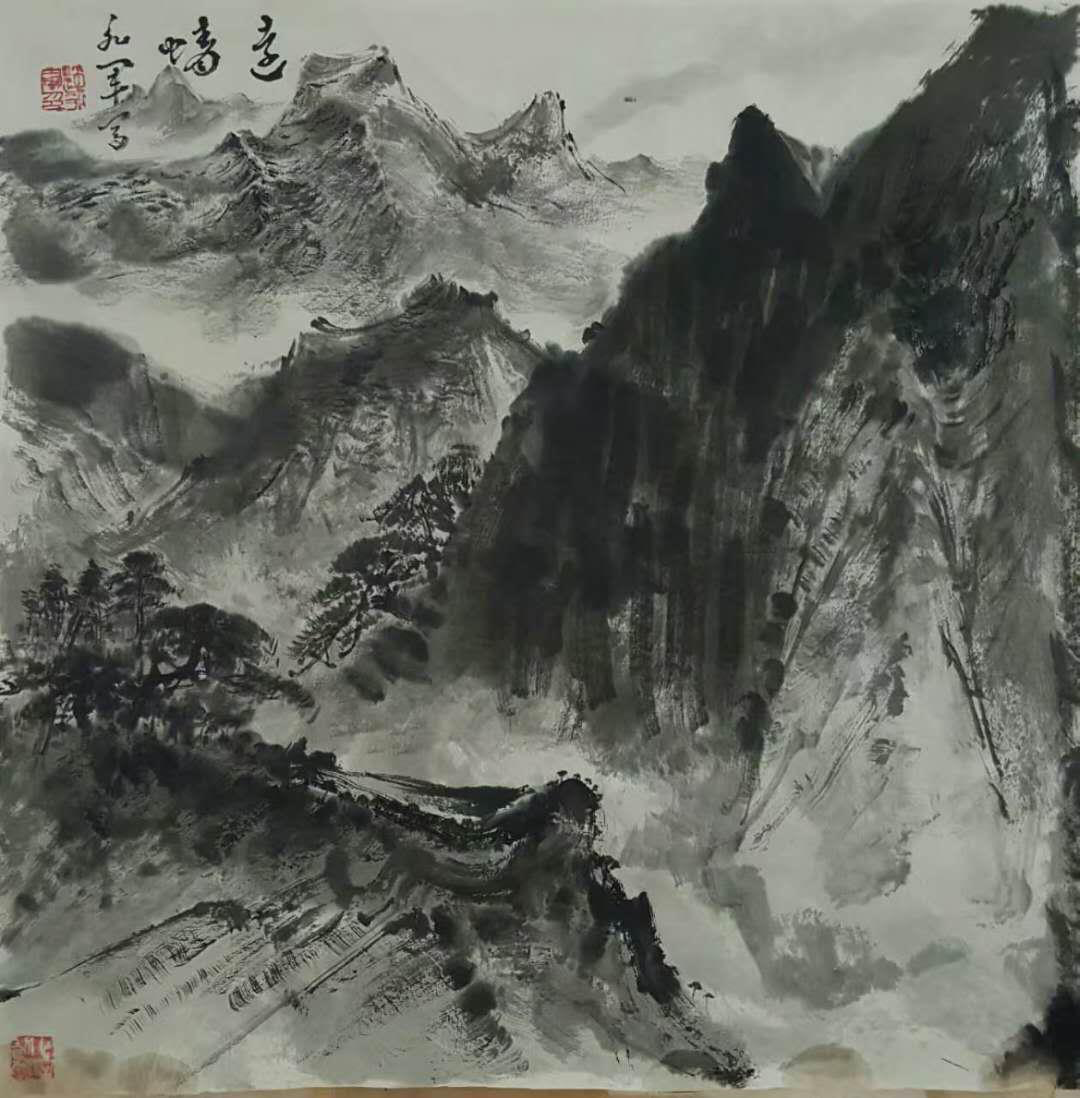

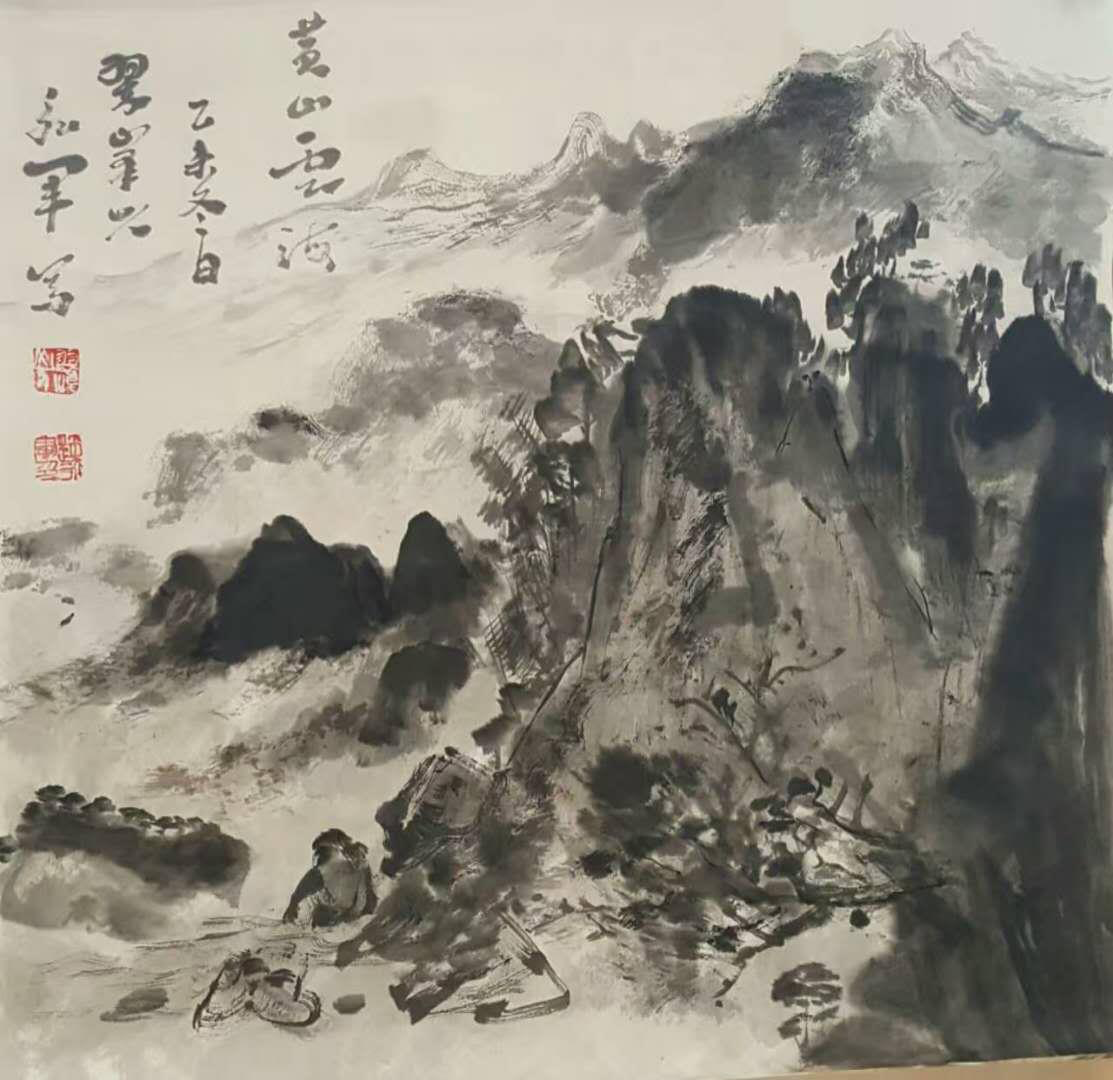

赵永军先生的艺术作品中大多寓含了深厚的生活场景。笔墨下,黄土高原的记忆是他作品中酣畅淋漓的表达主题,那千沟万壑、连绵起伏、龙腾虎跃的黄土高原;错落有致、残垣断壁、土的掉渣的晋北窑洞;蜿蜒于山梁沟峁驮着粮袋的毛驴儿;回荡在垴角崖畔迎亲的唢呐声;老羊倌如泣如诉的“山曲儿”等等景象,在他的笔下是那样的有灵性、有生活的滋味。品味他画的窑洞,更让人们仿佛透过窑洞看见的是坐在炕头纳鞋底的老妈妈,表达了他对家乡的眷恋之情。

作为中国文化经济研究领域的青年学者,赵永军先生一直在潜心研究如何用中国传统文化思维解决中国经济发展的问题,他与原山西省委书记胡富国、原总政文化部长田爱习等老同志共同发起的中国文化扶贫工程,致力于通过文化扶贫培育贫困地区的造血功能。他大力尝试并亲自实践文化与金融的高度融合,提出了“让文化的芯片嵌入金融的内核,让文化插上金融的翅膀,实现金融与文化的高度融合比翼双飞”。

他似乎把自己的人生感悟理性化,然后发力于笔端,挥毫泼墨尽情抒写自己的思想感情和对中国经济社会的独到理解。他把自己的思想情感用特有的书画语言淋漓尽致的表达出来力争做到既“悟道”又“悟禅”。从他的书画作品中可以看出他是一个“有道有禅”之人,他用书画艺术表达了自己思想感情的那一条路,似乎已经远远超越了书画艺术本身。他所追求的是一种境界,是一种情结,是一种理想,是对自己心路里程和思想觉醒的呐喊;是一种至情至性的情感诉求。作品情感饱满、思想深邃、真力弥满、万象在旁,完全可以见证其人生的精彩和生机!

艺术创造的本质并不是看作者画了什么和怎么画,而是作品中所体现出的精神内涵和个性特征所表达了什么……

现实是书画艺术的基础

从最一般的美学范畴讲,现实是艺术的基础,艺术离不开现实,但它又不是现实生活本身。现代中国画在接受西方绘画影响的同时,脱离不开中国传统哲学和绘画精神的滋养。“天人合一”“似与不似之间”正是中国文化精神的合理内核和形象概括。中国画如果全然脱离现实,画家的人生体验将无从谈起,如果只停留在对现实的表层反映,作品的内涵就会消弱;如果仅仅追求对客观对象的逼真描摹,作者的心情宣泄也会化为乌有。这种既离不开现实又不能一味贴近现实的特性,迫使画家不得不在现实和艺术之间寻求着最佳的契合。

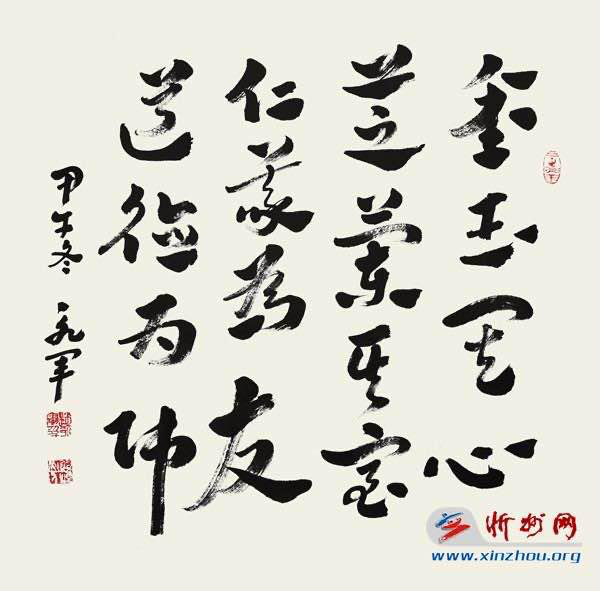

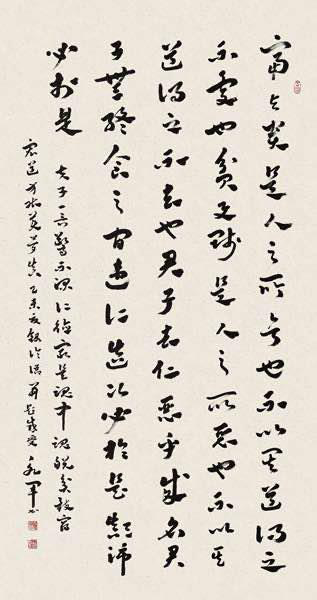

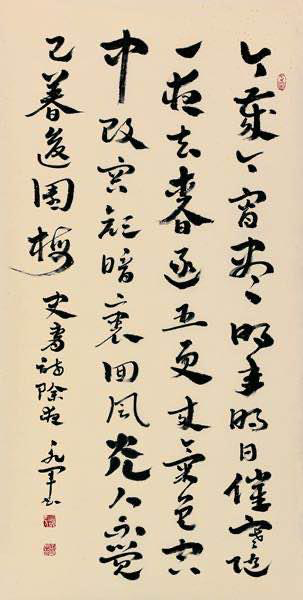

品味赵永军先生的书画,可以让我们深刻领悟到他在创作过程中对现实和艺术之间最佳契合点的寻求、选择和把握。“文如其人、字如其人,赵永军先生很善于运用书法语言表达自己的思想和情感,品味他的书法,就像品味他的人生。从赵永军先生的书法作品看,首先它表达的是一种思想,从他的思想内容上直接表达了“为什么学习书法”的思想。例如“止于至善”“厚德载物”“自强不息”“天不言而四时行,地无语而万物生”等书法作品,他用厚重、朴拙的书法语言,向品鉴者传授了书法不只是一种唯美艺术的享受,而是境界、涵养、文化的综合载体。

赵永军先生对古代书论中“字是打门锤”的表达曾作过大胆否定。他认为;倘若真是为了寻找“打门锤”,那就不用学习书法了。文字与书法虽然属于两个不同的审美系统,但两者的生存状态却是密切相关。文字是构成书法的物质载体;书法是文字的艺术表现形式,两者缺一不可。正是文字与书法这种互补的合二为一的存在关系,决定了早期书法理论与文字理论的高度融合。

在他看来,书法不仅怡情养性,而且书法里有人生,更有世界。中国几千年的文化通过书法来记录传承,因此学习书法应该是掌握中国文化的一门工具,并由此解开中国文化的万千情结。

“止于至善”之含义就充分表达了赵永军先生的核心思想,也是他对理性人生的真情对白。在他走向成功的时候书法成就了他,在他处于困窘的时候,书法帮助了他。

神采是书画艺术的灵魂

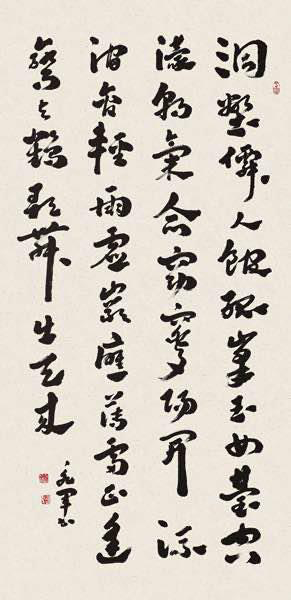

赵永军先生的书法作品,内容多取材于古典诗词和名人格言,品读他的书法既可以通过那酣畅线条的语言达到视觉上的美感,也可以饱享一份精神大餐,更可以享受到人类高度文明结晶的精神。

有人说他作品厚重,是其承载了深厚的文化积淀和思想内涵,且在作品笔法线条上也有着深厚的功底,丝毫没有浮躁华丽之感,力争达到字内与字外的高度统一。古代大诗人陆游所说“功夫在诗外”,而赵永军先生的书法作品似乎就是“功夫在字外”,或许没有他的丰富的人生履历和深厚的文化底蕴是很难达到这一境界的。

有人说他作品朴拙,是因为他的每一个作品字符中虽没有精雕细刻,但是能够感觉到那种大气,能够感觉到“真我”的存在。他的书法有传统笔法的影子,那是他十年磨一剑、潜心临帖的必然结果。有了思想的高度,也就摆脱了传统思维,逐步形成了自己独有的风格。他把剪纸、书法、绘画、皮影的艺术综合应用自创的“一笔虎”,印证了取象观物的古老文字理论,让人感觉到了文字的回归。

中国文字之所以能够发展成为一门艺术正是它的形式自律所造成的。但书法的形态结构,又并不是纯粹形式化的,它是一种象与意的有机结合。赵永军先生的书画能够做到主体与客体的统一,能够做到雅俗共赏与思想表达。

有人说他作品洒脱,是因为他的书画作品达到了空间化与法则化的统一,“实”与“虚”两个方面的统一。“实”的方面是有形的,他的用笔、结构、章法并不是象古人不食人间烟火,而是继承了许多传统的东西,用笔有迟急、起伏、曲折之分,笔锋有正侧、藏露之别,笔画形态有方有圆,讲求了笔力与笔势;结构有奇正、疏密等法理;章法有宾主、虚实、避就、气脉连贯和行列形式;虚的方面是无形的,从神采、气韵、意境等各个方面看,神采是书画艺术的灵魂,神采美只有通过形质美才能表现出来,气韵是书画艺术的生命,是形与神之间的桥梁,是表达情性的介质。赵永军熟练掌握了这方面的技巧,以气行笔、点画之间气脉相通,将气韵和神采表现的淋漓尽致。

意境也是书画艺术的内在美,包含了意境、情调、风度、品格等内涵。他的作品与神采、气韵相比,更偏重于作者主观精神的表现,通过作品的字里行间确确实实可感触到无论虚与实还是空间化与法则化,都达到了“互相依存,相互为用”的审美价值。

有人说他作品苍劲,是因为他的书画作品从笔端和笔锋都是显而易见的,无论哪幅作品都能让人感觉到那种苍劲浑厚之美。因为书画艺术的魅力使其浑身充满艺术灵气,那浓浓的书卷气足以让人感受到艺术与生活、生活与艺术是那么的水乳交融。

赵永军先生不仅能写会画,更有着较高的篆刻功底,他的篆刻艺术如同他的书法艺术一样“朴实无华、厚重凝炼”,阴阳虚实布局极具动感,称他是“杂家”一点都不过分。

品评赵永军书画是一种享受,评论其艺术成就更是一个复杂的心理过程,这里既有欣赏又有跋涉;欣赏的是其笔下的人生和感悟;跋涉的是其成长力量和挣扎的过程。他说:“我们要学会欣赏自己的痛苦和无奈,因为那是任何成功者的必修课!”

写意的山水画,是一个高层次的创造性精神活动。不同的画家,不同的作画阶段有着复杂的心理活动和体验。语言和文字在企图表述作画过程的心理机制时总是笨拙的。绘画的理想境界时时在向画家招手,一代又一代画家可以用自己独特的感悟,创造出变幻无穷的艺术硕果,在整体上不断向艺术的最高境界逼近。

艺术家需要浪漫主义和理想主义情怀,赵永军做到了!大艺术家需要思想,赵永军也做到了!假以时日,相信赵永军先生的书画艺术一定会写成不朽的生命乐章而传世!