主办 全国红军小学建设工程理事会

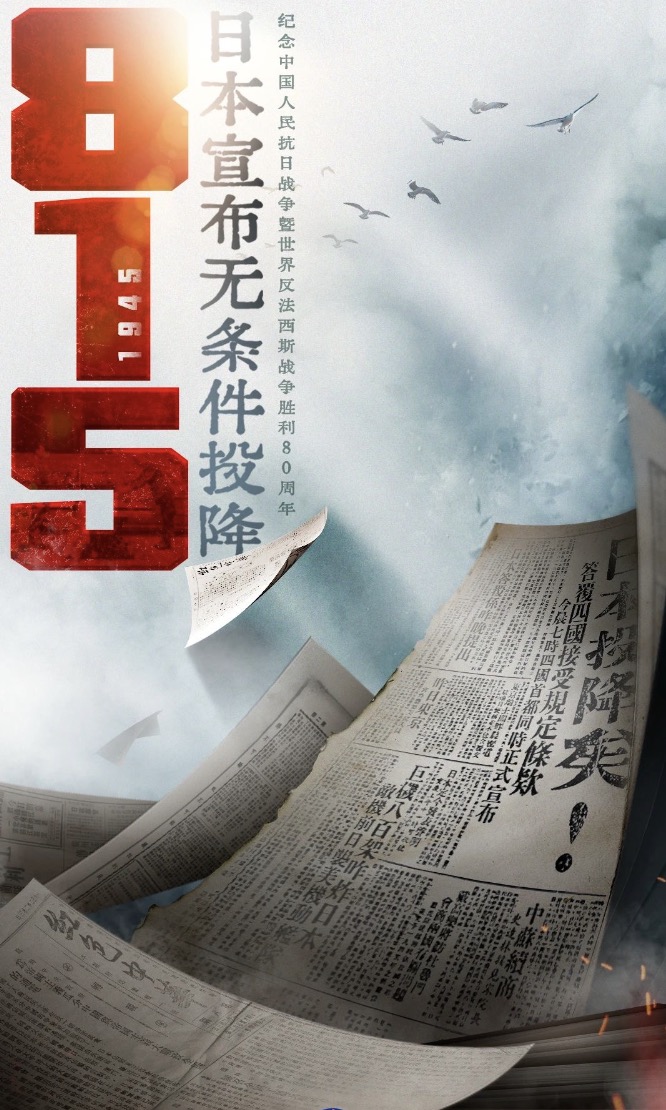

“日本投降矣!

”短短五个字

让多少人热泪盈眶

80年前的今天

1945年8月15日

《大公报》头版

用超大号的五个铅字

向全国人民

宣告这一重大消息

当天

日本天皇宣布

接受盟国的《波茨坦公告》

无条件投降

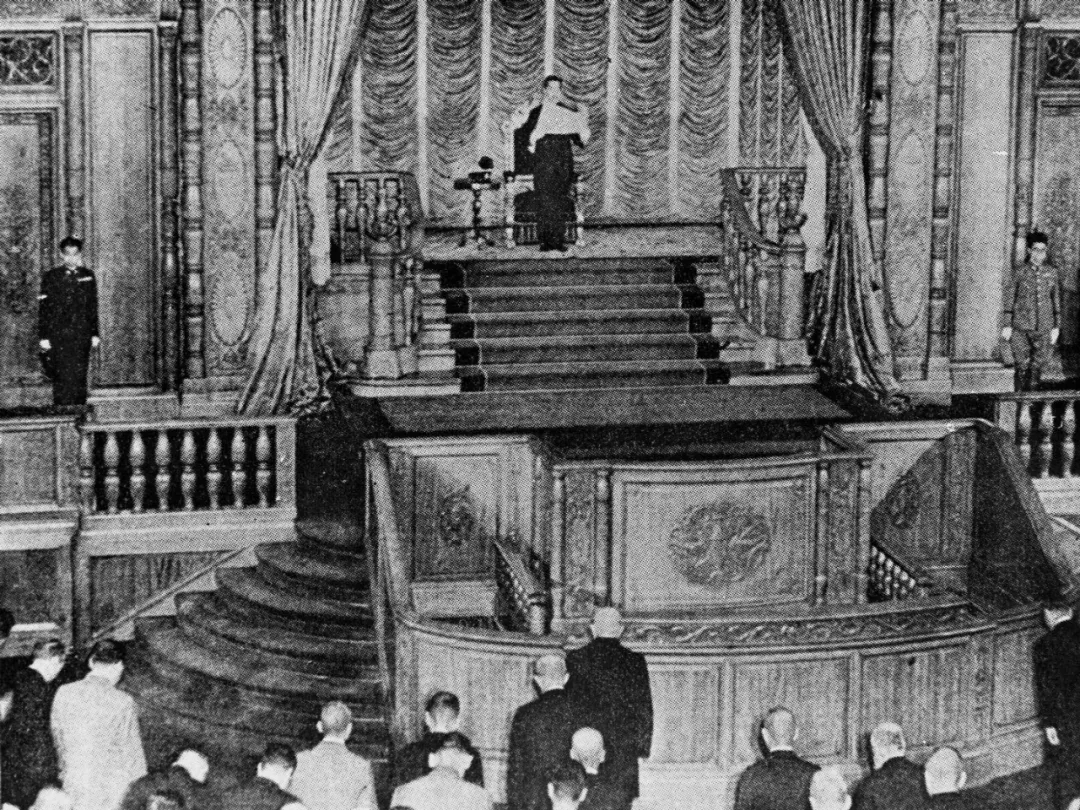

1945年8月15日,日本天皇裕仁广播“终战诏书”,宣布日本无条件投降。图为日本天皇在议会宣布投降。新华社发

穿越历史烟云

那段浴血奋战

救亡图存的不屈岁月

依然震撼人心

那一个个不朽的名字

那一段段血与火的故事

我们永远不会忘记

在黑龙江五常市,

曾有一支英勇奋战的抗日队伍,

它就是汪雅臣率领的东北抗日联军第十军。

抗战时期,东北抗日联军战士在伏击日寇

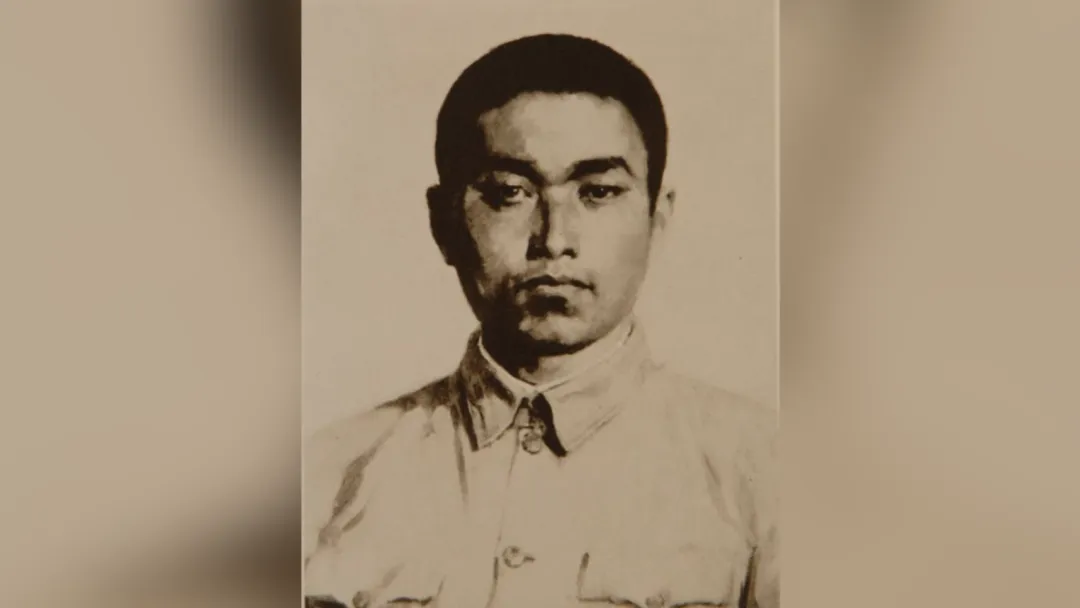

汪雅臣,

1911年出生于山东蓬莱,

幼年随母亲逃荒至五常。

1931年10月,

原东北军26旅士兵汪雅臣

带领几位志同道合的士兵,

带着几支枪离开东北军,

到五常县小牤牛河一带组织抗日武装,

与日伪军展开游击战。

由于汪雅臣善于使用双枪,

大家给他起了外号叫做“双龙”,

他的队伍也被称为“双龙队”。

1934年2月,

汪雅臣联合五常一带反日山林队

的首领及附近群众700余人,

在五常县尖子山老爷庙前召开了抗日大会,

成立反满抗日救国义勇军,

汪雅臣被选为首领。

1935年,汪雅臣加入了中国共产党。

1936年2月,

在中共中央的指示下,

所有东北抗日武装整编为“东北抗日联军”。

这年冬天,

汪雅臣部被改编为抗联第十军,

汪雅臣任军长。

此时,

第十军已经发展到1000余人,

在五常、双城一带开展抗日活动,

坚持长期抗战,

沉重打击了日军的嚣张气焰。

汪雅臣利用东北独特的气候条件和地形环境,

带领战士们与敌人展开斗争,

打得日本侵略军焦头烂额。

1941年,

汪雅臣率部离开根据地,

下山出击日军的一支后勤辎重队。

返程途中,

他们被汉奸发现,

部队被日军包围。

战斗中,汪雅臣负了重伤,

后因伤势过重壮烈牺牲,

时年30岁。

敌人残忍地将他的遗体拉到五常县城“示众”,

并将其头颅割下。

汪雅臣牺牲地(来源:东北烈士纪念馆)

1948年,

五常县民主政府维修老监狱时,

在地下发现了汪雅臣烈士的遗首,

送至哈尔滨烈士陵园保存。

如今,

来自黑龙江中医药大学的

专业教师团队,

对烈士遗首开展定期保护工作。

黑龙江中医药大学基础医学院

与哈尔滨烈士陵园携手共建,

合力守护好这颗“不屈的头颅”。

至今,

来自黑龙江中医药大学的

守护专业团队已传承39载、

延续四代。

“这是一份沉甸甸的责任!”

已经参与烈士遗首保护工作17年的刘洋说,

年少时,

学校组织到哈尔滨烈士陵园祭扫,

那是他第一次了解到汪雅臣将军的故事。

2008年,30岁的他入职黑龙江中医药大学,

在教研室前辈的带领下

首次参与烈士遗首保护工作中,

“烽火岁月,为了守护家园,

汪雅臣将军的一生定格在短暂的30岁,

能成为守护英烈遗首团队的一员,

我深感责任的重大。”他说。

黑龙江大学师生为烈士献花

四代接力,使命光荣。

刘洋说,老前辈们曾与烈士陵园

工作人员赴外地学习调研,

查阅大量文献,

历经上百次科学实验、

不断调整保存液配方,

不仅有效解决了烈士遗首冬季防冻等问题,

还掌握了因不同季节需要“一年多次换液”

到如今“一年一次换液”的技术。

已经70岁的老实验员史之茂

是学校第一批参与烈士

遗首保护工作的老师之一,

退休后仍“发光发热”,

“几十年过去,

团队的初心与信念从未改变,

那就是用心用情用力

守护好烈士遗首。”他说。

在白山黑水间,

历史的风云虽已渐次消散,

可那些英勇无畏的身影

却永远镌刻在岁月的丰碑之上。