主办 全国红军小学建设工程理事会

这几天,当我津津有味地拜读完《为了大地的丰收——夏珺作品集》时,就觉得夏珺是一个名副其实的端“三农”碗吃“三农”饭的人民日报高级记者。因为他投身新闻工作31年,大部分时间是从事“三农”宣传报道的,对“三农”有一种不了之情,为“三农”服务是他的使命,是他的职责所在。

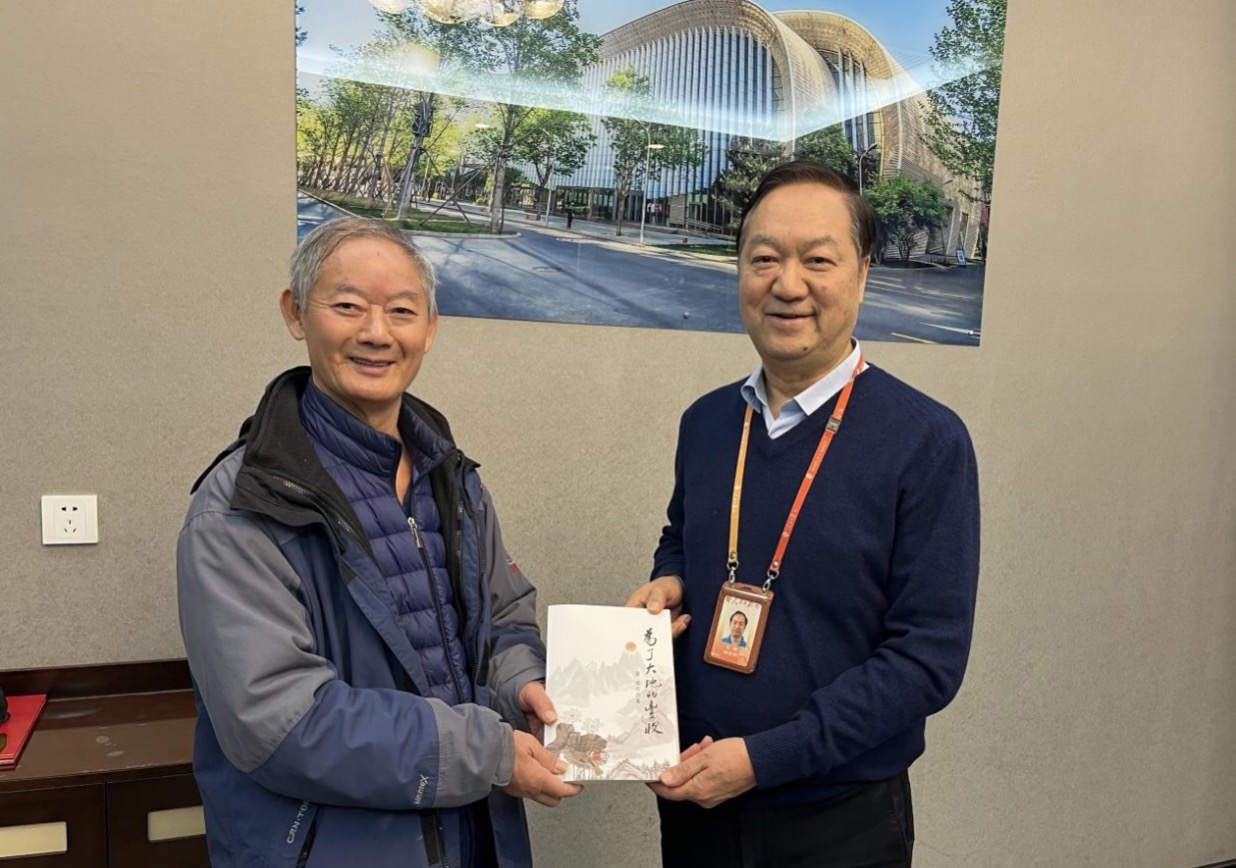

图为作者夏珺(右)2025年11月14日下午在人民日报社向笔者赠送《为了大地的丰收——夏珺作品集》。

打开书扑面而来的是一股浓浓的乡土气息——您看,述评特写之类“三农”味道最重。像《九亿农民昂首迈进新时代》《落实科学发展观的生动实践——成都统筹城乡综合配套改革试验的调研与思考》《农村改革试验区:探索方兴未艾》《找“饭碗”,更要造“饭碗”》《农业稳天下安——“十五”期间粮食增产农民增收述评》《桓台看“粮”——北方第一个“吨粮县”印象》《喜看今日“菜篮子”——全国菜篮子工程成果观摩会巡礼》《为了大地的丰收——“丰收计划”实施8年回眸(一)》《科技圆了丰收梦——“丰收计划”实施8年回眸(二)》《黑土地的丰收足迹——黑龙江实施“丰收计划”见闻》《我国耕地家底知多少?——土地管理十年回顾之一》《“地改”:激动人心的篇章——土地管理十年回顾之二》《保护我们的生命线——土地管理十年回顾之三》《保住“饭碗田”保护“生命线”》《小康路上有奔头——记浙江奉化市萧王庙镇滕头村》《“后花园里”“农家乐”——重庆市九龙坡区发展“都市型农业”侧记》《从“逐水草而居”走向“定居”乐业》《“波司登”:从田野闯出的名牌》《金健米:企业农民两欢喜》《为了最后的藏羚羊——可可西里自然保护区采访扎记》《自筑“凤凰巢”——温州市瓯海区永中镇农民建城记事》……这些书写农村经营体制、乡镇企业异军突起、土地制度改革、水利体制改革、城镇化道路、乡镇振兴等等内容的文章,哪一篇不是从农村第一线采访归来写成的,篇篇带着泥土的芳香,带着农民的希望,带着农民的追求,为“三农”鼓与呼依然成了作者的应尽义务,成了他的“记者使命”。

我认识夏珺多年,又同住在人民日报社的一个小区,是同事也是老朋友了。2009年8月21日至27日,我曾经跟随他参加了由中国记协和中宣部组织的中央新闻单位名编辑名记者江西老区行活动,前往中国“革命摇篮”——江西老区革命根据地:井冈山、瑞金、于都、赣州等地,缅怀革命先烈,接受革命传统教育,与老区人民同吃、同住、同劳动,感受老区精神,心灵受到“三项学习教育”带来的一次洗礼,这也是以实际行动落实新闻工作“三贴近”原则。当时,人民日报社有几位记者参加,他是“头头”,处处身先士卒,天天忙的很,一边指挥劳动,一边组织写稿,每天在人民日报、人民日报海外版、人民网上都有大小文章、图片刊登出来;他很勤奋,对老区工作尤其是“三农”工作很支持很给力很投入,一周时间写了几篇有分量的有关“三农”的不同文体的新闻报道,不愧为是一个“三农”记者。现在,我已退休10多年,手捧他写的书,再读他写的文章,感觉文如其人,亲近感十足。

这部书收集的文章不是一般的新闻作品,大多数是饱含“三农”味道的的既有思想性、政论性又有新闻性、文学性的各类新闻作品。全书16开共477页,248篇文章,近38万字。按内容划分,第一辑为经济茶座,设有情系三农、异军突起、土言土语、经济观察、资源环境、社会万象、消费者说、疫中杂感栏目;第二辑为人物速写,设有草根风流、艺苑才俊栏目;第三辑为述评特写,设有改革新风、守望丰收、上善若水、土地恋曲、乡村写真、乡企风采、生态家园、宝岛一瞥、走向城镇化栏目;第四辑为往事如烟,设有岁月留痕、采编之余、感悟人生、闲情逸趣、履踪屐痕、心香一瓣栏目;附录为序与跋、后记。从全书所辑栏目的简明扼要的设置,可以看出此书所刊的文章的长短,文章的风格,文章的特色。

众所周知,文章讲究“短小精悍”,是改革开放社会步入“快读”时代的必然要求。相对而言,“长篇大论”,在手机“无所不能”的当下,“读屏”成为人们的“刚需”的时候,“生存空间”正在收窄,这也是社会发展的自然规律。也许正是因为如此,作者从心爱的100多万字的新闻作品中,只选择符合这一时代要求的且获得读者广泛好评的作品,编辑成书,是一次“精品力作”的大展示,相信读者阅之会受益匪浅。我在读书中开篇获奖文章《勿忘“母亲”》的时候,就被文章的“高度”“气势”深深打动:我在感叹——夏珺作为一个记者,真是“胸怀大志站得高看得远”哟!从这篇关于工农业发展的文章,不难看出,他是个“有心人”“聪明人”,平时非常重视经济社会发展问题:他利用可以奔赴全国各地采访的机会,注意观察问题研究问题,积累了不少有关工农业发展情况的素材,否则,他怎么能够适时写出这样不凡的文章来呢!这篇文章似是一把“社会丈量尺”,不足1100字,就把农业哺育工业又反哺农业的辩证关系以及重要性说的一清二楚,明明白白。其风格“一事一议”像“今日谈”吸引读者眼球一样“与时俱进”,属于“读屏”定制作品。

“借题发挥”,遇见“由头”就写一篇,是夏珺“多产写作”的一个显著特点。他写的文章不拘一格,善于带有故事情节,善于变换写作手法,文笔流畅,语言生动活泼,有的饱含散文味,有的宛如漫笔,有的酷似杂文……写尽人间冷暖——酸甜苦辣,喜怒哀乐,城乡经济社会发展的方方面面,篇篇充满“真情实感”,读来好像“身临其境”,就是自己想看想说想写的人和事,容易产生“社会共鸣”,达到预期写作效果。这些文章不仅关乎国家大事,也触及云云众生。其中,《6个馒头》一文,作者“现身说法”,描写自己早年在京城西单街头发现一个农民工中午吃饭用一根筷子串着3个馒头就着一碗素汤吃,马上联想到本人“上山下乡”插队劳动躬身拔麦时,一顿饭吃了6个馒头,还吃了肉菜,饮了不少当地产的烧酒。这是他近4年插队生涯中最高兴最难忘的“潇洒走一回”。我读后“感同身受”——他1.8米的大个,又身材魁梧,在黑土上劳作吃6个馒头实乃不为多。想当年,因学校停办,我在苏北返乡务农时,由于干重体力劳动,中午不吃两大碗米饭,就难于做到“出工出力”,坚持到劳动结束。这说明他写农民工又写自己,为的是告诉读者劳动的艰辛,农民工进城打拼的艰难,期盼社会尊重他们,多给他们一些关爱!

一分耕耘,一分收获。读罢《为了大地的丰收——夏珺作品集》令人感悟颇多。“九九归一”,就是他出这本书除了总结自己当职业记者31年在驾驭各种写作文体方面所取得的成绩外,还要给有志于新闻工作的后来者以启迪——干一行应该爱一行,做到“眼观六路耳听八方”,成为一个“见多识广”的人;应该树雄心立壮志,从大处着眼,从小处着手,就能干好本职工作——把自己看到的听到的收集起来,加以分析研究,就能做到看社会写社会,写出各种不同凡响赋有个性的感人文章。夏珺的写作实践证明,一个记者要写出有情有义的文章,需要付出很多。因为他就像种地人盼望年年获得大丰收一样,天天忙于采访爬格子写作,经常起五更睡半夜,从不言辛苦,只为写出自己满意的与众不同的个性化文章。俗话说“有志者事竟成。”他为了早日实现自己心中的“远大抱负”,在读中小学的时候就朝着这个方向发展努力了。1974年,他到生他养他的黑龙江省哈尔滨市附近的一个县插队种地,劳动之余,他又干起了学校的“老本行”——写黑板报出墙报,文字功夫受到了当地领导和同伴们的一致称赞。1977年恢复高考,他一举中第,又使“写作事业”上了一个新台阶,大学毕业被分配到黑龙江日报工作,过了几年的“记者瘾”,又考上了中国社会科学院新闻研究所研究生,得到了一次难能可贵的深造机会,1989年如愿以偿当上了人民日报记者,有了跑全国写全国的机会,便开启了他从事写作生涯的新篇章。他为人热情诚恳,工作认真负责,所写作品都是经过仔细推敲斟酌打磨之后才出手的。他的新闻作品有的曾受到中央领导的关注、批示,对某些政策的走向产生过一定的影响,有的作品被文摘等报刊转载,有的作品被收入高校教材,有的作品还引起了读者的热议甚至争论,总之,一路走来,他以文字收获证实——机会是留给有准备的人的,只要抓住机会,加以努力,就会成就一番事业!现在他已退休几年,但仍“宝刀不老”,笔耕不辍。我衷心祝愿他再现当年记者风采,写出更多脍炙人口的美丽文章来!

(作者:李德金 系人民日报高级记者、中国红色文化党建网编委)